المقالة التالية عبارة عن ملخّص لكتاب الحياة اليومية في الجحيم: مفكّرات الإبادة 1915 – 1918، تأليف فاهي تاشجيان (2019، دار بيرغان، نيويورك، باللغة الإنجليزية)، والذي يتناول يوميّات (مفكّرات يومية) كتبها مهجّران أرمنيان من مدينة عنتاب (مدينة غازي عنتاب في تركيا حالياً) لدى وجودهم في منطقة حماه-سلمية أثناء أعمال الإبادة والتهجير التي تعرّض لها الأرمن العثمانيون في الحرب العالمية الأولى. هذه اليوميّات لا ترسم صورةً حيّةً عن معاناة الأرمن وصراعهم اليومي من أجل البقاء خلال تلك الفترة العصيبة فحسب، بل تتضمّن أيضاً تفاصيلاً هامّةً عن طبيعة الحياة اليومية في بلدة سلمية في تلك الفترة وأوضاعها الاقتصادية والإدارة العثمانية فيها. سأركّز في هذا الملخص على التفاصيل المتعلّقة ببلدة سلمية، ولكن قبل ذلك سأقدّم لمحة تاريخية عن تهجير الأرمن إلى سوريا ولمحة شخصية عن كاتبي هذه اليوميّات: الأب دير نرسيس تفكجيان والصحفي كريكور بوغاريان.

الأرمن في سوريا: ضحايا “محظوظون” بـ “السفّاح”؟

لو أن المرء خُيّر في المكان الذي يُهجّر إليه، فمن المرجّح أنه لن يختار مكاناً يحكمه شخصٌ لقبه “السفّاح”. بالطبع لم يكن الأرمن الذين تم ترحيلهم إلى المناطق الخاضعة لإدارة الجيش العثماني الرابع تحت إمرة جمال باشا (المعروف لدى السوريين بـ “السفاح”) مخيّرين بل مسيّرين، ولكنهم اعتبروا أنفسهم “محظوظين” بذلك. فبخلاف أشقّائهم الذين تم سوقهم إلى الجزيرة وبادية الشام حيث هلك أغلبهم قتلاً، جوعاً، مرضاً، أو عطشاً؛ لم يتعرّض الأرمن الذين انتهى بهم الأمر في مناطق حكم جمال باشا—والتي كانت تشمل بقية بلاد الشام أو سوريا التاريخية—إلى مذابح منظّمة كما أنهم واجهواً معاملةً لينة نسبياً من السلطات العثمانية.

قد يرى المرء تناقضاً في أن يكون القائد العثماني الذي أظهر “إنسانيةً نسبية” في التعامل مع الأرمن ملقّباً بـ “السفّاح”. من أجل فهم موقف جمال باشا تجاه الأرمن علينا النظر إلى لقبٍ آخر عرف به لدى خدمته كحاكم لولاية أضنة في جنوب الأناضول بين عامي 1909 و1910: “كرابيد”، وهو اسمٌ أرمني تقليدي. السبب في ذلك أن جمال باشا تمتّع بعلاقاتٍ طيبة مع الأرمن في تلك الولاية مما أثار ريبة الأتراك هناك الذين أطلقوا عليه هذا اللقب من باب الذمّ من دون شكّ. بالطبع لم يكن “حُسن العشرة” السبب الأساسي الذي دفع جمال باشا إلى انتهاج سياسة لينة تجاه الأرمن في سوريا بل براغماتيته السياسية. فجمال باشا وإن لم يكن متحمّساً للمذابح الجماعية التي أشرف عليها زميله في قيادة حزب الاتحاد والترقي وزير الداخلية طلعت باشا، إلا أنّه شاركه الرؤية ذاتها بضرورة التخلّص من الأرمن باعتبارهم عقبة ديموغرافية أمام هيمنة الأمّة التركية على الأناضول. ولكن بدلاً من ذبحهم، كانت وجهة نظر جمال باشا أن يتم توطينهم في سوريا بعد أسلمتهم و”تتريكهم” (أي تحويلهم إلى أتراك) ليصبحوا أقلّية موالية له تعمل على تقويض النزعة القومية العربية المتنامية هناك. بعبارةٍ أخرى لم يُرد جمال باشا تصفية الأرمن جسدياً كما أراد طلعت باشا، بل ثقافياً. فضلاً على ذلك، اعتبر جمال باشا أن وجود الأرمن المتمرّسين في التجارة والحرف الصناعية سينشّط الاقتصاد السوري وسيوفّر عمالةً رخيصةً للمجهود العسكري العثماني.

ليس من المستغرب إذاً أن يقع المرء على عبارات امتنانٍ إلى جمال باشا في يوميّات الأرمن الذين هُجّروا إلى سلمية. فكبقية الأرمن الذين انتهى بهم الأمر في منطقة حماه، وصل معظمهم من موطنهم مدينة عنتاب إلى مدينة حماه مستقلّين السكّة الحديدية حاملين معهم أمتعتهم وممتلكاتهم بما فيها الكتب. كما تمكّن الكثير منهم في البداية من الإقامة في بيوت مستأجرة في المدينة والإنفاق على أنفسهم من مدّخراتهم المالية، معتقدين بأن عملية ترحليهم مؤقتة وبأنهم سيعودون إلى بيوتهم في عنتاب مع انتهاء الحرب. ولكن مع تسرّب شائعات عن مذابح جماعية لأبناء جنسهم تحصل في أماكن ليست بعيدة عنهم في البادية السورية بدأ القلق والشكّ يعتري قلوبهم. مشاعر عدم الأمان هذه تعزّزت مع نفاذ مدّخراتهم المالية وصدور أوامر لهم بمغادرة المدينة والإقامة في مخيمات خارجها، مما أجّج شعوراً لديهم بأن “سوريا ستكون مقبرة الأرمن” كما كتب دير نرسيس في يومياته.

خريطة عثمانية تعود للعام 1892 تظهر التقسيمات الإدارية في بلاد الشام أو سوريا التاريخية

كنيسة العذراء المقدّسة الأرمنية في عنتاب. المصدر

مدوّنا اليوميّات: باحثٌ يافع وراهبٌ مؤمن

مدونا اليوميات اللذان تم التركيز عليهما في هذا الكتاب ينتميان إلى جيلين وشريحتين اجتماعيتين مختلفتين: أحدهما كان طالباً يافعاً شغوفاً بالعلم ومنفتحاً على العالم الحديث، فيما كان الآخر راهباً كهلاً متمسّكاً بعقيدته ومحافظاً على عادات وتقاليد شعبه. الطالب-الباحث اليافع هو كريكور بوغاريان، من مواليد عنتاب عام 1897، أي أنه كان في الثامنة عشرة من عمره لدى وصوله إلى سلمية. أظهر بوغاريان تفوقاً في اللغتين التركية والأرمنية (لغتاه الأم) إلى جانب الفرنسية والإنكليزية لدى دراسته في مدرسة ورطانيان الأرمنية في مسقط رأسه. كما كان شغوفاً بالقراءة ومؤلّفاً هاوياً، فترجم وألّف عدداً من الأبحاث وهو ما زال طالباً في المدرسة. وصل بوغاريان إلى حماه مع عائلته في الأول من آب عام 1915 ثم انتقل معهم إلى سلمية بعد شهرين، حيث واصل شغفه بمطالعة أي كتاب تقع يديه عليه. تعليم بوغاريان الجيد ومعرفته باللغة التركية أهّلته للالتحاق بالإدارة العثمانية بالبلدة مما وفّر لعائلته امتيازاتٍ حيوية في ظل تلك الظروغ العصيبة. كما احتفظ بمدوّنة سجّل فيها وقائع حياته وحياة الأرمن اليومية في سلمية، فضلاً عن ملاحظاتٍ عديدة عن البلدة تتضمّن وصفاً لجغرافيتها وعمرانها ومجتمعها.

كريكور بوغاريان، المصدر: كتاب تاشجيان

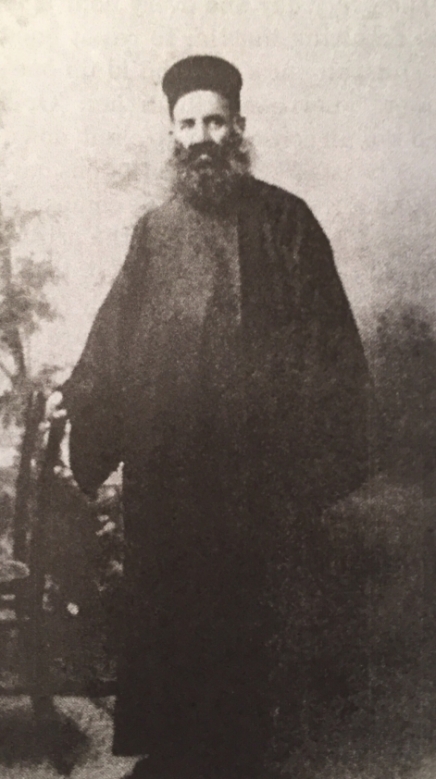

الراهب المؤمن هو الأب دير نيرسيس تفكجيان، وهو كما ذكرنا ينتمي إلى جيلٍ سابقٍ زمنياً وفكرياً لجيل كريكور بوغاريان. ولد دير نيرسيس عام 1870 في عنتاب أيضاً وكان صديقاً لوالد كريكور الذي كان راهباً مثله في الكنيسة الأرمنية الأرثوذوكسية. دير نرسيس أيضاً كان محبّاً للقراءة والكتابة ولكن ظروف عائلته المادّية أجبرته على ترك الدراسة في وقتٍ مبكّر وامتهان الحياكة. مع ذلك تابع تعليمه بمفرده وأصبح أستاذاً لبوغاريان في مدرسته. دير نرسيس كان من وجوه الأرمن في عنتاب، لذلك وقعت عليه في كثير من الأحيان مهمّة تمثيلهم أمام السلطات العثمانية والتفاوض معها. بخلاف الطابع التقريري الموثّق بالأرقام ليوميّات بوغاريان وبخلاف توجهه النفعي-البراغماتي، كانت يوميّات دير نرسيس مليئة بالعواطف والمشاعر: عواطف الأب (أب الأسرة وأب الكنيسة) الذي تفطّر قلبه على أفراد أسرته وأبناء رعيته الذين تساقطوا أمامه الواحد تلو الآخر. الله كان حاضراً بقوة في مدونة دير نرسيس، حيث كان يستغيث به ويتوسّل إليه على صفحاتها كلّما ضاقت به الدنيا. ولكن رقّة قلب دير نرسيس كانت مترافقةً بتدين صارمٍ يرفض المساومة على المبادئ الأخلاقية والعقائد الدينية تحت أي ظرف.

الأب دير نرسيس تفكجيان، المصدر: كتاب تاشجيان

صاحبا اليوميات بقيا في منطقة سلمية-حماه حتى عام 1919، حيث عادا مع عائلتيهما إلى عنتاب التي أصبحت تحت سيطرة الحلفاء. ولكن مع اقتراب قوات مصطفى كمال أتاتورك خلال حرب الاستقلال التركية، غادر بوغاريان إلى جونيه في لبنان ثم إلى حلب. توفي بوغاريان في بيروت عام 1975 بعد أن أمضى حياته في التدريس والصحافة والتأليف. دير نرسيس أيضاً غادر عنتاب عام 1921 حيث استقرّ في مدينة حلب حتى مقتله غيلةً سنة 1934 على يد رجلٍ أرمني بعد أن حكم دير نرسيس لصالح مطلّقته في قضية حضانة طفل.

من الجدير بالذكر أن كلا اليوميات منشورتان سابقاً في بيروت باللغة الأرمنية (يوميات بوغاريان عام 1973، دير نرسيس عام 1991).

سلمية في ذاكرة الأرمن: بلدة السامريين الصالحين

رغم أن معظم المهجّرين الأرمن لم يبقوا فيها أكثر من بضع سنوات، اتّخذت بلدة سلمية مكانةً رفيعةً في قلوب أرمن عنتاب باعتبارها أرضاً مضيافةً ذات شعبٍ طيبٍ وقف إلى جانبهم ودعمهم في أحلك الظروف. بحسب مؤلف الكتاب فإن شخصية “المخلّص العربي” الشهم الذي ينقذ الأرمن من الذبح هي صورة نمطية تمّ اصطناعها في ظلّ تعايش الأرمن والعرب في البلدان العربية بعد انفصالها عن الدولة العثمانية، وأنها لا تعكس بالضرورة وقائع الأحداث آنذاك. مع ذلك ينوّه تاشجيان بأن سلمية قد تكون الاستثناء في هذه الحالة. فكتابات الأرمن النابعة من تلك الفترة زاخرة بالمديح والإطراء لكرم ضيافة أهل سلمية ومعاملتهم الحسنة.

الطبيب الحلبي روبرت جبجيان على سبيل المثال، والذي تعود أصوله إلى مدينة عنتاب، كتب في مذكّراته أنه كان يرفض تقاضي أجور المعاينة من أهالي سلمية الذين كانوا يأتون إلى مدينة حلب لمراجعة عيادته ذائعة الصيت. جبجيان نفسه لم يسكن في سلمية ولكن أعمامه وأخواله عاشوا هناك لبعض الوقت وحدّثوه بإسهاب عن كرم أهلها. جبجيان كتب لاحقاً مقالة بالأرمنية عنوانها “أهالي سلمية: سامريو أرمينيا الصالحون” نشرت في كيغارت – حولية الأرمن في سوريا (1996).[1] بوغاريان أيضاً كتب في يوميّاته عن كرم أهل سلمية، شاكراً الله أن انتهى به المطاف “على هذه الأرض المضيافة”، ومنوّهاً بحبّ زعمائها للأرمن خصوصاً الأمير تامر وشقيقه الأمير ميرزا والأمير سليمان الذي وضع بيته تحت تصرف عائلة أرمنية.

عندما بدء الأرمن بالانتقال إليها في تشرين الأول عام 1915، كانت سلمية مجرّد بلدة صغيرة يسكنها ستة ألاف نسمة. يذكر بوغاريان في يوميّاته أن عدد الأرمن وصل خلال أقل من عام إلى 4020 فرداً في البلدة ذاتها، و7500 شخص في قضاء سلمية ككل، وذلك بناء على قوائم السكّان التي أعدّها بنفسه من أجل استلام المساعدات الحكومية. هذه الأعداد الكبيرة تسبّبت طبعاً بازدحامٍ هائل في البلدة ولكنها في الوقت عينه أنعشت الحركة الاقتصادية فيها في ظلّ غياب معظم شباب البلدة في الخدمة العسكرية (سفر برلك). فقد وفّر الأرمن عمالةً رخيصة من أجل العمل في الحصاد كما أنهم أدخلوا العديد من الحرف التي لم تكون موجودة في البلدة. إضافةً إلى ذلك عمل الأرمن في الإدارة المحلّية لإتقانهم—على عكس السكان المحلّيين—اللغة التركية التي كانت لأرمن عنتاب لغتهم الأم الثانية إلى جانب الأرمنية. بحسب بوغاريان:

سلمية كأنّها قد تحولت إلى “بلدة أرمنيا”، فالرجل الذي يطلق مدفع رمضان أرمني، وأصحاب الحانات أرمن، يوجد شاويش أرمني في السرايا، تسعة من كل عشرة من أصحاب المحلّات أرمن، الخبّازون (هناك 4 منهم) أرمن، اثنان أو ثلاث كُتّاب أرمن يعملون في مكاتب البلدية.

الأمر لم يقتصر على بلدة سلمية، فقد استفادت جُلّ مدن سوريا من العمالة الأرمنية ومهاراتها الحرفية. ففي حماه المجاورة افتتح الأرمن أول محل للتصوير الفوتوغرافي في المدينة. أما في دمشق فقد أدخل الأرمن صناعة السجق والبسطرما. ولكن مع التضخم الهائل الذي حلّ عام 1917 وتخفيف القيود على حركة الأرمن، اختار معظمهم الرحيل من سلمية إلى مدن سوريا الكبرى كحماه، حمص، حلب، وبيروت حيث فرص العمل أوفر والأسواق أكبر.

ملاحظات الأرمن عن الحياة اليومية في سلمية

كما ذكرنا آنفاً، تميّز بوغاريان بحسّه التوثيقي وشغفه بتدوين المجريات حوله بتفاصيلها الدقيقة. بحسب يوميّاته بلغ عدد سكّان سلمية لدى وصوله إليها ستة آلاف نسمة، جلّهم من الطائفة الإسماعيلية باستثناء قلّة من السنّة تعمل في الإدارة المحلّية، وأنّه لم يكن هناك جامع في البلدة إلا أن صوت الآذان كان يُسمع في السوق بين الحين والآخر. بوغاريان يذكر أنّ معظم شباب البلدة قد سُحبوا إلى الجيش باستثناء من هاجر إلى أمريكا، وأنّ من يُقبض عليه فاراً من الخدمة العسكرية ينتهي به الأمر مُعلّقاً بحبل المشنقة.

رغم غلبة الطابع الإيجابي على ملاحظات بوغاريان ودير نرسيس عن بلدة سلمية، إلا أنها لم تخلُ من بعض التعليقات السلبية وإعادة إنتاج بعض الصور النمطية التي كانت شائعة بين سكّان الأناضول عن مواطنيهم العرب جنوب جبال طوروس. بوغاريان، مثلاً، وصف رجال سلمية بالكسالى الذي يتركون نساءهم يقمن بمعظم الأشغال بما فيها حراثة الأرض وحصاد المحاصيل ورعي الماشية وجصّ الجدران، وأنّهم (أي الرجال) يأنفون حمل المتاع. بوغاريان أبدى إعجاباً بشابّات سلمية واصفاً إياهن بالجميلات والرشيقات ولكنّ سيداتها الكبار كانوا أقلّ حظّاً بنيل إعجابه حيث وصفهم بالقبيحات. من جهته استخدم دير نرسيس عبارة “شبه همجي” لوصف أهل سلمية في إحدى تدويناته، وإن كان ذلك بحسب مؤلف الكتاب وصفاً عابراً غير واعٍ يعكس نظرة سكّان الأناضول الدونية تجاه عرب السلطنة العثمانية.

إلى جانب هذه الملاحظات “الأنثربولوجية”، تتضمّن يوميّات بوغاريان وصفاً لجغرافية وعمارة وآثار سلمية على نمط كتابات الرّحالة الأوروبيين عن بلاد “المشرق”. ولكن يركّز تاشجيان في كتابه على التفاصيل التي أوردها بوغاريان ودير نرسيس عن الحالة الاقتصادية في سلمية أثناء الحرب العالمية الأولى وصراع الأرمن هناك لتأمين مستلزمات الحياة الأساسية والبقاء على قيد الحياة في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة والمجاعة التي اجتاحت المنطقة في تلك الفترة.

سعر رطل (2.56 كيلو) القمح في منطقة حماه بالقرش بين عامي 1915 و1918، المصدر: كتاب تاشجيان

بحسب بوغاريان لم تعانِ منطقة سلمية-حماه في بداية الأمر من نقصٍ بالمحاصيل الأساسية بسبب وفرة الإنتاج المحلي وقربها من البادية، حتى أن البعض جاء إليها من لبنان لشراء القمح، ولكن مع نهاية عام 1916 بدأ سعر القمح بالتضاعف سريعاً حتى وصل عشرة أضعاف سعره القديم، كما يوضّح الجدول أعلاه. لذلك اضطرّت عائلة دير نرسيس—كما يخبرنا في يوميّاته—إلى الاستغناء عن القمح وتناول خبز الشعير المخلوط مع حبوب الدخن، كما امتلأت الشوارع بالمتسوّلات الأرمينيات الباحثات عن لقمة طعام يسددن بها رمقهنّ.

خلال هذه الفترة اضطر الأرمن إلى الاعتماد على المعونات المقدّمة من السلطات العثمانية ومن مطرانية حلب الأرمنية، فضلاً عن حوّالات مالية وصلت إليهم من أقاربهم الميسورين في مناطق أخرى وتبرّعات وصلت إليهم من المنظمات التبشيرية والشتات الأرمني في أوروبا وأمريكا. من الأمثلة المذكورة في الكتاب تحويلات مالية وصلت إلى سلمية من تاجر تبغ أرمني في مدينة دريسدن الألمانية ومن منظمات مسيحية أمريكية عبر مدينة جينيف السويسرية. هذه التحويلات مرّت عبر شبكة معقّدة من القنوات الديبلوماسية والمالية والعلاقات الشخصية قبل وصولها إلى المهجّرين الأرمن في سلمية.

الإدارة العثمانية في سلمية

في ظل الظروف العصيبة هذه، كانت علاقات الأرمن بالمسؤولين العثمانيين المحليين ذات أهمية قصوى من أجل ضمان حصولهم على المساعدات والتسهيلات الضرورية، سواءً عن طريق الواسطة أو الرشوة أو الصداقة أو المصالح المتبادلة. من هؤلاء المسؤولين الذين تكرّر ذكرهم في يوميات بوغاريان ودير نرسيس: عثمان بيك قائد منطقة حماه العسكرية ونجم الدين بيك قائم مقام بلدة سلمية.

اتّفق دير نرسيس وبوغاريان بأن عثمان بيك لعب دوراً هاماً في تسهيل حياة الأرمن في المنطقة، ولكنهما اختلفا في تفسير ذلك. بحسب دير نرسيس كان عثمان بيك رجلاً حسّاساً أثارت مأساة الأرمن مشاعر العطف والحزن لديه، فيما عزا بوغاريان تساهل عثمان بيك مع الأرمن إلى سببٍ “أقل نبلاً”، ألا وهو ولعه بالموسيقى والشرب. فقد كان كيفورك نالبانديان—وهو موسيقيٌّ أرمنيٌّ بارعٌ من مهجّري مدينة عنتاب في سلمية—نديم عثمان بيك في سهرات السمر، كما أصبح لاحقاً قائداً (مايسترو) لجوقة حماه العسكرية.[2] الصحفي الأرمني المعروف يرفانت أوديان، والذي كان موجوداً في حماه في تلك الفترة، قدّم تفسيراً مشابهاً لتفسير بوغاريان، مؤكّداً أن الأرمن “حرصوا على أن يكون عند عثمان بيك وفرة من الطعام والشراب”.

المسؤول العثماني الآخر في يوميّات بوغاريان ودير نرسيس هو نجم الدين بيك قائم مقام بلدة سلمية، والذي كان في الحقيقة صاحب مبادرة إحضار المهجّرين الأرمن إلى بلدة سلمية، حيث أراد الاستفادة منهم في دعم خططه لتنمية البلدة وتنشيطها اقتصاديا، لذلك أشرف بنفسه على اختيار الحرفيين والصنّاع المهرة من بين العائلات الأرمنية الموجودة في حماه.

كما جمال باشا السفاح، سبق لنجم الدين بيك—الذي تعود أصوله إلى بلدة بعلبك اللبنانية—أن شغل منصباً إدارياً في منطقة جنوب الأناضول، مما جعله يحتكّ بالأرمن هناك على نحو مكثّف. في الواقع كان نجم الدين بيك قائم مقام مدينة عنتاب ذاتها التي ينحدر منها معظم المهجّرين الأرمن في منطقة حماه. ولكن على عكس جمال باشا، لم يغادر نجم الدين بيك الأناضول حاملاً معه ذكرياتٍ طيبة عن الأرمن، وبالتالي كان من حسن حظّهم الشديد أنه لم يحمل ضغينةً لهم. فبحسب يوميات بوغاريان، قام مسؤولو حزب الاتحاد والترقي المحلّيون بعيد الانقلاب على السلطان عبد الحميد بتأليب أهالي مدينة عنتاب (خصوصاً الآرمن) على نجم الدين بيك باعتباره محسوباً على السلطان المخلوع. فخرجت مظاهرة غاضبة واتّجهت نحو السرايا الحكومية، حيث أخرج نجم الدين بيك من المبنى وتعرّض للضرب والإهانة ولتمزيق ملابسه على أيدي الجموع الغاضبة. في اليوم التالي غادر نجم الدين بيك عنتاب ولم يعد إليها أبداً.

يذكر بوغاريان أنّ الحرفيين الأرمن قد عملوا في عدد من المشاريع العمرانية في بلدة سلمية تحت إشراف نجم الدين بيك، والتي تضمنت منزل قائم مقام البلدة والمدرسة الزراعية. فضلاً على ذلك كان نجم الدين بيك يخطط لإنشاء نادٍ اسمه “قهوة الأمة” (“ملة قهوسي” بالتركية العثمانية)، ولكنه استبدل بقائم مقام جديد هو كمال بيك قبل الشروع به. من غير المفاجئ إذاً أن يشعر الأرمن بحزنٍ شديدٍ على مغادرة نجم الدين بيك، كما تؤكّد ذلك تدوينات بوغاريان ودير نرسيس.

“حيونة الإنسان”

كسائر سكان المنطقة، تدهورت أوضاع المهجرين الأرمن بشكلٍ خطير مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وانتشار المجاعة والأمراض، حيث قضى العديد من أفراد أسرتي دير نرسيس وبوغاريان نحبهم. من القصص المؤثرة التي ورد ذكرها في الكتاب في ذلك الإطار حالة هاغوب شقيق دير نرسيس الذي عاش في سلمية لبعض الوقت ثم عاد مع عائلته إلى مدينة حماه. بحسب يوميّات دير نرسيس، أدّى الجوع الشديد أن يقوم هاغوب بالتهام أيّة أعشاب تقع يديه عليها لسدّ رمقه. ولكنّه كلما التهم تلك الأعشاب كلّما اشتدّ جوعه فيلتهم المزيد منها بشراهة وهكذا دواليك. انتهى الأمر بهاغوب في إحدى الأيام أن أصيب بحالة شللٍ في اللسان، ولم يعد قادراً لا على تناول الطعام ولا على تفريغ معدته ولا حتى على النطق. لم تنفع محاولات الصيدلاني سركيس أفندي لإنقاذه، فأسلم هاغوب روحه في الليلة التالية. بحلول ظهر اليوم التالي تم دفن 17 شخصاً ماتوا جوعاً بحسب ما كتبه دير نرسيس في يوميّاته.

يفرد دير نرسيس في يوميّاته جانباً كبيراً للحديث عن الانهيار الجسدي والعقلي بل والأخلاقي الذي انتاب سكان المنطقة أثناء فترة المجاعة. فيصف بإسهاب تحول الناس إلى حالة تشبه البهيمية bestialization حيث يسيرون هائمين على وجوههم في الطرقات مستسلمين لقدرهم. مؤلف الكتاب يشبّه تلك الحالة بظاهرة “المسلمان” Musselman في معسكرات الاعتقال النازية. فالكلمة، والتي تعني ببساطة “مسلم”، استخدمها نزلاء تلك المعتقلات للإشارة إلى نظرائهم الذين وصل بهم الإعياء إلى حالة من الاستسلام الكلّي للموت وعدم التجاوب المطلق مع محيطهم الخارجي. البعض يعزو هذه التسمية إلى انحناء أجساد هؤلاء النزلاء بسبب الهزال الشديد والذي تم تشبيهه على ما يبدو بوضعية السجود أو الركوع في صلاة المسلمين.

منحوتة تذكارية في موقع معتقل نوينغامي النازي في شمال ألمانيا (المصدر: ويكيميديا)

الانهيار الجسدي والعقلي الناتج عن المجاعة والمرض يتبعه بطبيعة الحال انهيار أخلاقي كالدعارة مثلاً. دير نرسيس على ما يبدو لم يُطِعْه قلمه بأن يكتب صراحةً عن تفشّي تلك الظاهرة بين النساء الأرمنيات، ولكنه يذكر في إحدى تدويناته من شهر تموز 1917 أن طبيب بلدية سلمية أخضع عامة الناس لفحص السفلس (الزهري)، منوهاً أن فساداً أخلاقياً-جسدياً قد ظهر حتى بين هؤلاء الذين لم يكن يتوقع منهم ذلك على الإطلاق. بوغاريان من جهته لم يتحرّج من تسمية ذلك الفساد باسمه، فتحدّث عن ظهور الدعارة بين النساء الأرمنيات في منطقة سلمية-حماه-حمص.

أسلمة الأرمن: إكراهٌ إنساني؟

كما ذكرنا سابقاً، تعامل جمال باشا مع الأرمن في سوريا من منظورٍ براغماتي كمشروع أقلّية موالية له ومعادية للقومية العربية. أحد ركائز هذا المشروع هو أسلمة الأرمن و”تتريكهم” عبر مزيجٍ من الضغط والترهيب والترغيب وذلك للقضاء على العنصرين الأساسيين الذين ترتكز عليهما القومية الأرمنية، ألا وهما الكنيسة الأرثوذوكسية واللغة الأرمنية.[3] فعلى سبيل المثال تم إبعاد أعداد كبيرة من الرهبان الأرمن مؤقتاً عن المجتمعات التي كانوا يخدمونها استباقاً لمقاومتهم المحتملة لعمليات الأسلمة، كما هو الحال مع دير نرسيس ووالد بوغاريان اللذان نفيا إلى سنجق الكرك (في الأردن حالياً). إضافةً إلى ذلك، تم تهديد كل من يجاهر باعتراضه على الأسلمة بالترحيل إلى دير الزور، حيث كان يتعرّض الأرمن إلى مذابح جماعية. من جهةٍ أخرى منعت السلطات العثمانية من استخدام اللغة الأرمنية في الملاجئ العديدة التي افتتحها الأرمن في المدن السورية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الأيتام التي خلّفتها عمليات الإبادة.

بلا شكّ أثارت هذه الإجراءات اعتراض العديد من القيادات الأرمنية، خصوصاً الروحية منها. ولكن عندما كانت ترفع هذه القيادات شكاواها إلى السلطات العثمانية، عادةً ما برّرت الأخيرة إجراءاتها بالحرص على حماية الأرمن في سوريا عمليات القتل الجماعي التي كان يتعرّض لها إخوانهم في البادية. فبحسب مذكّرات الأسقف كيود مبعوث إسحاق الثاني جاثليق (كبير أساقفة) أبرشية كيليكيا الأرمنية إلى جمال باشا، ردّ الأخير بغضب على اعتراضات الجاثليق على عملية الأسلمة قائلاً:

أنا أنظر إلى المشكلة من زاوية إنسانية. توقفوا عن ملاحقة هذا الشعب المسكين! لكي يبقى الأرمن على قيد الحياة، فليصبحوا مسلمين إذا أرادوا، أو يهوداً أو كفاراً أو قروداً! فليصبحوا حميراً إذا أرادوا! ذلك كفيلٌ بنجاتهم. عُد إلى الجاثليق وأخبره بما قلته لك.

عامّة الأرمن من جهتهم—والذين كانوا يعانون الأمرّين من أجل البقاء على قيد الحياة—كانوا أكثر تفهماً من قياداتهم لتبريرات جمال باشا، كما تدلّ على ذلك شهاداتهم المكتوبة في تلك الحقبة، بما فيها تلك التي جاءتنا من منطقة حماه-سلمية. فقد أكّد الصحفي الأرمني يرفانت أوديان الآنف الذكر أنّ محاولات متصرّف حماه لإقناع الأرمن بإشهار إسلامهم كانت بدافعٍ إنساني من أجل حمايتهم.

أوديان ذكر أيضاً أن قيادياً اتحادياً يدعى علي كمال بيك أرسل من دمشق إلى حماه ثم سلمية لتسريع عملية أسلمة المهجّرين الأرمن وتسجيلهم لدى الإدارة المحلّية. في هذا الإطار كان لبوغاريان دوراً هاماً ليلعبه. فباعتباره موظفاً في الإدارة المحلّية في سلمية، تم إيكال مهمة إدراج الأرمن الذين تحولوا إلى الإسلام في السجل المدني إليه. في الحقيقة، بوغاريان نفسه أشهر إسلامه متخذاً اسماً جديداً “شهاب”، والذي أصبح الاسم الذي استخدمه لتوقيع الوثائق الرسمية التي يعالجها. إلى جانب ذلك، ترك بوغاريان في يومياته وصفاً لإجراءات إشهار الإسلام. فلم يكن الأرمن ملزمين بالمثول أمام قاضٍ ونطق الشهادة بشكلٍ علني، كما هي العادة، إذ كان يكفي أن يقدّم ربّ الأسرة قائمة بأسماء أفراد عائلته الأصلية مع أسمائهم الإسلامية الجديدة إلى بوغاريان، الذي يقوم بنسخها في سجلٍ خاص.

إن كانت هذه التسهيلات الإجرائية قد أقنعت الكثير من الأرمن بدخول الإسلام من باب الحفاظ على أرواحهم، فإنها قد أثارت شكوك المسلمين المحيطين بهم، الذين لم يأخذوا هذه الأسلمة على محمل الجد. فقد أصرّوا—بحسب مذكّرات يرفانت أوديان—على تحية الأرمن الذين تحولوا إلى الإسلام بكلمة “مرحباً” عوضاً عن عبارة “السلام عليكم”. كما أن بعضهم نصح ذكور الأرمن بعدم التطهّر بدعوى أن ذلك غير ضروري في الإسلام!

بعض الأرمن من جهتهم استمروا بممارسة الطقوس المسيحية في الزواج والدفن حتى بعد دخولهم الإسلام. هذه البراغماتية الدينية لم ترق للرهبنة الأرمنية المحافظة، فقد امتنع دير نرسيس على سبيل المثال عن أداء تلك الطقوس للعائلات التي دخلت الإسلام بعد عودته إلى سلمية. كما تحدّث بقسوة عن الأرمن المُؤسلمين واصفاً إياهم بالمرتدين وبالمنافقين الذين يغيرون دينهم كما يغيرون ملابسهم. ولكن ضغوط الصراع من أجل البقاء في تلك الظروف العصيبة كانت أقوى من إيمان أغلبية الأرمن. فعائلة دير نرسيس نفسه قد دخلت الإسلام أثناء منفاه في الكرك بحسب بوغاريان، الذي يذكر أنه قام بنفسه بتسجيل أسمائهم. ولكن على ما يبدو أن العائلة قد أخفت ذلك عن دير نرسيس بعد عودته. في الحقيقة دير نرسيس نفسه تراجع عن موقفه الرافض لإجراء مراسم الزواج والدفن للعائلات المؤسلمة، على الأرجح بسبب ضائقته المادية الخانقة.

والدة بوغاريان – دور المرأة الأرمنية في صراع البقاء

من نافل القول بأن معاناة المرأة في ظروف الاضطهاد والتهجير عادةً ما تكون أضعاف ما يعانيه الرجال، والأرمنيات بلا شكّ لا يشذّنّ عن هذه القاعدة. مع ذلك لا نعثر في الوثائق والشهادات التاريخية على تفاصيل حياتهم اليومية وصراعهم من أجل البقاء إلا ما ندر. من تلك التفاصيل النادرة التي وصلتنا عن النساء الأرمنيات في سلمية، ما كتبه بوغاريان في يومياته عن والدته سانتوخد، التي أخذت على عاتقها رعاية عائلتها في ظل غياب زوجها الذي نفي إلى الكرك، فأصبحت “الأب والأم لخمسة أطفال”.

صورة لعائلة بوغاريان تعود إلى العشرينيات من القرن الماضي. سانتوخد جالسة إلى جانب زوجها، فيما يقف كريكور في الوسط. المصدر: كتاب تاشجيان

من الأمور اللافتة التي قامت بها سانتوخد (“مريم” بعد إسلامها) هو تأمين وظيفة لابنها كريكور بوغاريان ككاتب في الإدارة المحلّية في سلمية. بوغاريان وإن كان مؤهلاً لتلك الوظيفة، إلا أنه لم يحصل عليها من دون “واسطة”. فقد استغلّت سانتوخد مهارتها في التطريز وإتقانها للغة التركية للتقرّب من زوجة جواد أفندي مدير الأراضي المُلكية في سلمية ومساعد المختار، وطلبت منها التوسّط لدى زوجها لإيجاد عمل لبوغاريان في الإدارة المحلّية.

كان جواد أفندي مسؤولاً محلّياً آخر تمتّع بسمعة طيبة لدى الأرمن لحسن تعامله معهم. بحسب بوغاريان فقد ولد جواد أفندي لأبٍ تركي من بغداد وأمٍّ عربية، وأنه كان يتّبع المذهب الإسماعيلي. اصطحب جواد أفندي بوغاريان بنفسه إلى مكتب أمين سر قائم مقام البلدة توفيق أفندي، الذي عيّن بوغاريان كأمين سر مساعد. لاحقاً حصل بوغاريان على وظيفة أخرى وهي “كاتب معتمد”، كما أصبح يساعد جميل أفندي مدير البنك الزراعي في بعض المهام الإدارية بعد الظهر.

الميّزة الكبرى لدخول بوغاريان الإدارة الحكومية ليست الراتب الذي كان يتقاضاه بل حصّة القمح التي كان يحقّ له الحصول عليها بصفته موظفاً حكومياً. القمح الذي بات سلعةً خارج متناول معظم السكّان المحلّيين أصبح متوفراً بكثرة لدى عائلة بوغاريان لدرجة أنه وزّع منها على الأقارب والأصدقاء، بما فيهم عائلة دير نرسيس. دير نرسيس بدوره كان ممتنّاً لبوغاريان لكرمه، وإن كان في الآن ذاته يشعر بخيبة الأمل منه بسبب ارتداده إلى الإسلام. ففي إشارة محتملة إلى بوغاريان كتب دير نرسيس في يوميّاته:

أرمني مُؤسلم يكسب عيشه من العمل كموظّف لدى الأتراك قدّم لي مساعداتٍ سخية جداً، ولكنه لا يجرؤ على صعود درجي وزيارتي أو حتى استقبالي في منزله.

بعيد حصول بوغاريان على وظيفته أو بالأحرى وظائفه الحكومية بفضل جهود والدته تحسنت أحوال العائلة بشكلٍ ملحوظ. فقد برز شقيقه خاشيغ سريعاً كتاجر طحين في منطقة سلمية. بوغاريان الأب عاد من منفاه في الكرك وافتتح مع ابنه التاجر محل سمانة في البلدة. دير نرسيس بدوره انتقل إلى حماه وأصبح فيما بعد مورّداً لمحل عائلة بوغاريان.

قد يتهيّأ للقارئ أن الأرمن قد ابتهجوا لاندحار الجيش العثماني عن سوريا في نهاية عام 1918، ولكن لا يبدو ذلك من شهادة دير نرسيس على دخول القوات العربية إلى مدينة حماه في 19 تشرين الأول من ذلك العام. فقد كان الأرمن متخوفين من المستقبل المجهول، كما أن الجيش العثماني والإدارة العثمانية—رغم مسؤوليتهما عن تهجيرهم وإبادتهم—كانا مصدرا رزق العديد من الأرمن في سوريا. فضلاً على ذلك لم تظهر قوات الحلفاء اهتماماً خاصاً بإغاثة جحافل الجياع والمرضى والعراة الأرمن التي صادفتهم لدى تقدمها نحو الجزيرة السورية. ولكن مع استتباب سيطرة الحلفاء على المنطقة عادت عائلتا دير نرسيس وبوغاريان عام 1919 إلى عنتاب كما ذكرنا سابقاً، ثم غادرتاها من جديد مع تقدم قوات مصطفى كمال أتاتورك.

خاتمة – اندثار الحياة الأرمنية في الأناضول واندثار الحلم العثماني

اليوميّات التي كتبها الأرمن أثناء تهجيرهم في سوريا—ومن ضمنها اليوميّات التي عالجها كتاب تاشجيان—شاهدٌ حيٌّ على أعمال الإبادة الجسدية والثقافية التي تعرضوا لها وما يرافق ذلك من قصص إنسانية عن العذاب والألم والبطولة والشهامة والالتباس الأخلاقي. ولكن هذه اليوميّات شاهدٌ على إبادةٍ أخرى، ألا وهي إبادة حلم النخبة العثمانية المثقّفة بعقد اجتماعي-سياسي يعبر بالمجتمع العثماني متعدّد الأعراق والقوميات والديانات إلى عصر التقدّم والحداثة. في الحقيقة لم يكن هذا حلماً فحسب، بل واقعاً فعلياً تحقق وإن بشكلٍ جزئي. بغض النظر عن الولاءات والتقييمات الأيديولوجية، كان الأرمن في مدن جنوب الأناضول—كمدينتي عنتاب وأضنة على سبيل المثال—جزءاً أساسياً من الثقافة والمجتمع العثمانيين. فقد تحدّثوا اللغة التركية بطلاقة واندمجوا إلى حدٍّ بعيد في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في السلطنة. ولكن بين مطرقة النزعات القومية (الانفصالية منها كالعربية والأرمنية، أوالمهيمنة hegemonic كالقومية التركية) وسندان المؤامرات الاستعمارية الغربية لتقطيع أوصال الأراضي العثمانية وتقاسمها رغماً عن أو بمساعدة أنصار تلك النزعات، انقرض النوع الأرمني العثماني جسدياً وثقافياً ومعه حلم المجتمع العثماني اللاقومي.

حتى الناجون من الإبادة الأرمنية اعتبروا أن ذكرى تلك المذبحة تفرض عليهم نسياناً قسرياً لكل ما يربطهم بحياتهم العثمانية السابقة، فأصبح مجرّد الحديث باللغة التركية أو الإتيان على ذكر شخصٍ تركيٍّ بالخير خيانةً لذكرى الإبادة وضحاياها. لا أدلّ على ذلك من أن بوغاريان الذي ألّف موسوعةً عن وجهاء عنتاب الأرمن لم يأتِ على ذكر أحد أبرز الشخصيات الأرمنية من تلك المدينة، ألا وهو آرتين أفندي عضو حركة الاتحاد والترقي والنائب في البرلمان العثماني عن مدينة حلب، والذي بقي مؤمناً بذلك الحلم العثماني حتى بعد وقوع المذابح. فقد ألقى آرتين خطاباً في البرلمان العثماني في شهر تشرين الثاني عام 1918 محمّلاً حكومة حزبه المسؤولية عن أعمال الإبادة الجماعية ومبرئاً الشعب التركي جزئياً منها. ولكن على ما يبدو فإنّ تبرئة تركيّ واحد من الدم الأرمني كان كافياً لشطب اسم صاحبه من ذاكرة الأرمن الجمعية في مرحلة ما بعد الإبادة.

[1] “السامري الصالح” مثلٌ من الإنجيل عن رجلٍ سامريّ بادر إلى إغاثة يهوديٍّ—رغم العداء بين الطائفتين—تعرّض للسرقة والضرب على يد مجموعة من اللصوص، فأصبح “السامري الصالح” مثلاً يضرب في الإنسان الذي يغيث الملهوف.

[2] تاشجيان يذكر في كتابه العديد من الأمثلة لموسيقيين أرمن محظوظين نجوا من الموت لأنهم وقعوا بين أيادي مسؤولين عثمانيين يهوون الطرب، مشبّهاً حالتهم بقصة عازف البيانو البولوني اليهودي اديسواف سيزيبلمان الذي نجا من الموت في وارسو بسبب إعجاب ضابطٍ ألماني بعزفه، كما تم تصوير ذلك في فيلم عازف البيانو الشهير.

[3] مثّلت أسلمة الأرمن نقطة أخرى افترق فيها جمال باشا عن زميله طلعت باشا في مقاربتهما لحلّ “مشكلة” القومية الأرمنية، فقد نظر الأخير إلى أسلمتهم بكثير من التحفّظ.